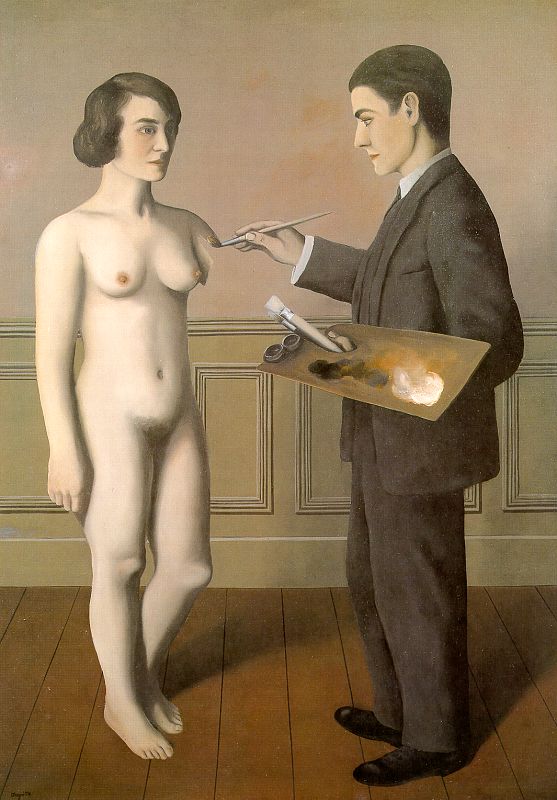

Рене Магрит. Попытка невозможного (1928).

Русский язык, при всем своем богатстве, мало разработан в описании любовных отношений, телесных прикосновений, опыта неги и наслаждения (как известно, матерная лексика, которой в последнее время посвящено много теоретических и лексикографических работ, служит другим целям). Журнал исследует русское эротическое письмо в его разнообразных стилистических зонах (преимущественно средних и высоких), осмысляет традиции и перспективы художественного языка любви, языка плотского знания и осязательных ощущений. И. Бунин, Ал. Толстой, В. Набоков... В сопоставлении с Д. Джойсом, Д. Лоренсом, Г. Миллером... Анализ лучших образцов современного эротического письма.

Дано мне тело - что мне делать с ним,

Таким единым и таким моим?Осип Мандельштам

В других чувствах человек уступает многим животным, а что касается осязания, то он далеко превосходит их в тонкости этого чувства. Именно поэтому человек самое разумное из всех живых существ. Это видно также из того, что и в человеческом роде одаренность и неодаренность зависят от этого органа чувства и ни от какого другого. Действительно, люди с плотным телом не одарены умом, люди же с мягким телом одарены умом".Аристотель. О душе.

Прикосновение желанно и страшно, как все священное. Нет ничего сокровеннее чужой плоти. Нельзя слиться с этой тайной, но нельзя и обойти ее - только прикоснуться. Само по себе прикосновение двойственно: оно соединяет и разделяет. Оно преодолевает расстояние - и очерчивает границу. Прикасаясь, мы одновременно устанавливаем неприкосновенность того, до чего дотрагиваются наши пальцы. Прикосновением мы лепим образ неприкосновенного. Прикосновение хранит нас и от греха вторжения, и от греха разъединенности. Прикосновением полагается именно то, чему надлежит быть: граница. Плоть свята в своих границах. И прикосновение есть бытие границы, черта разделения-соединения, проведенная между всеми существами, чтобы хранить их от насилия и спасать от одиночества.Каждый, кто прикасается к другому, прикасается к себе. Он впервые осязает свою собственную кожу. Он впервые узнает ямочки, бугорки, рытвины - местность через которую проходит его граница. Одно прикосновение - два самопознания.

Иван Соловьев. Размышления об Эросе.

От редактора

1.

Эротическое искусство - это в каком-то смысле "масло масляное", поскольку искусство и эротика совпадают в главном своем "приеме", который, следуя Виктору Шкловскому, можно назвать остранением. "И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что и называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание; приемом искусства является прием "остранения" вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно." (1 )Исследователи сексуальной жизни обычно мало знакомы с теорией искусства и с таким ее разделом, как формальный метод остранения. Между тем этот прием искусство заимствует именно у любви. Знал ли об этом сам Шкловский? Видимо, знал, поскольку в эротическом искусстве находил самые чистые образцы остранения. Скажем, в "Декамероне": "выскребывание бочки", "ловля соловья", "веселая шерстобитная работа", "пест и ступка", "дьявол и преисподняя". Но почему эротические образы остранены, названы чуждыми именами? Не потому ли, что сама эротика остраняет, делает чуждым - и вновь присваивает, и отчуждает усвоенное (как ребенок вынимает изо рта конфетку, поедает глазами то, что только что имел на языке - и снова кладет в рот). Почему у Гоголя дьяк, любовник Солохи, трогает ее пальцем и отскакивает, спрашивая, что это такое, будто он не знает? А потому что это незнание, неузнавание и есть эротика.

Фрейд предложил свою расшифровку искусства как способа окольного, отложенного удовлетворения бессознательных влечений ("Художник и фантазия") - но признался, что психоанализ не может объяснить эстетических качеств произведения. Формализм в соединении с фрейдизмом позволяют объяснить эстетику как торможение влечений, как наиболее уточенный способ их отсрочки, как продолжительную игру с образами, вместо той быстрой разрядки, какую дает плохое искусство, порнографический или авантюрный роман, где герой, с которым идентифицируется читатель, легко овладевает всеми встречными красотками. Именно торможение и возгонка инстинкта, а не его скорейшая разрядка, составляют то особое свойство художественности, которое возникает на линии эротического влечения, но движется как бы наперекор ему.

Эротическое очуждение знакомо героям Достоевского - Свидригайлову, Ставрогину, Федору Карамазову, которые испытывают влечение к тому, что лишено прямой эротической привлекательности, затрудняет влечение - и тем самым обнажает "прием". Даже и Лизавету Смердящую "можно счесть за женщину, даже очень, ... тут даже нечто особого рода пикантное, и проч., и проч. ... Для меня мовешек не существовало: уже одно только, что она женщина... Даже вельфильки, и в тех иногда отыщешь такое, что только диву дашься на прочих дураков..." Эротика как раз подпитывается "трудностью" восприятия, задержкой его у тех людей, которые привыкли к податливой красоте: гнусное, грязное, уродливое выводит их эротическое чувство из автоматизма и снова превращает в "художников".

В любви, как и в искусстве, по словам Шкловского, важен не материал, а прием. Известная бедность материала даже усиливает ощутимость приема. Обнажается структура в бедной фактуре. В эротике есть свой минимализм, который может быть задан бедностью телесных форм, но чаще задается бедностью условных конфигураций, структурной наготой конвенций, которые не требуют бурных, обильных форм своего воплощения. Бедная эротика не менее эротична и утонченно чувственна, чем материально богатая (как бедный театр у Гротовского не менее выразителен, чем жестокий и роскошный театр Арто). Такое противопоставление богатой и бедной, оргиастической и заторможенной эротики проводится в стихотворении Пушкина "Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем..." Максимальная эротика требует крупных и быстрых телодвижений ("Когда, виясь в моих объятиях змеей, Порывом пылких ласк и язвою лобзаний Она торопит миг последних содроганий!"), тогда как бедная почти неподвижна, но, создавая барьер на пути инстинкта, тем более чувствительна к саднящей неге его преодоления ("Стыдливо-холодна, восторгу моему Едва ответствуешь, не внемлешь ничему И оживляешься потом все боле, боле - И делишь, наконец, мой пламень поневоле!"). Вот это "поневоле" и есть пик и контраст сладострастия, когда огонь растопляет лед, а не лижет жадным языком другой огонь.

Смена конвенций, то есть согласных взаимодействий, в эросе происходит мгновенно, - вдруг кто-то вносит новый пункт договора, скажем, переносит ногу через ногу партнера, и начинается новое взаимодействие, со своим спектром ощущений. Нигде конвенции не меняются так быстро, схватываясь безмолвно, на лету. Нигде так быстро любое движение не автоматизируется, требуя дезавтоматизации. Эрос - непрерывное остранение, то есть поиск странности, незнакомости, чуждости в партнере с целью все нового овладения им.

В отличие от экономической собственности, которая остается устойчивой, "недвижимой" и ищет лишь прибавления, расширения, эротическое владение требует постоянного отчуждения и нового присвоения собственности. Это как если бы богач раздавал все свои богатства и потом, став нищим, заново начинал их накопление. Это безумие собственника, желающего все потерять, чтобы заново все приобрести, есть свойство любовника. Эрос есть не владение, а о-владение, т.е. процесс, постоянно пересекающий границу чужой территории, а значит, вынужденный снова и снова превращать свое в чужое. Отчуждать рот - и снова завоевывать его поцелуем. Отчуждать горячее, топкое - и вновь вторгаться. Эрос - это повторяющийся ритуал овладения. В этом процессе зрение есть отчуждающий фактор, осязание - присваивающий. Игра отчуждения-присвоения осуществляется в смене созерцаний и прикосновений.

2.

Художественное эротическое письмо не использует матерных слов по той же причине, что и медицинских терминов: не потому, что они снижают свой предмет, а потому, что представляют его заранее известным. Письмо эротично в той степени, в какой представляет известное как еще неизвестное, позволяет, например, ощутить в первый раз, как в ряд осязания переводится то, что обычно описывается в зрительном ряду. Вообще язык мата - так же условен и бестелесен, как язык отвлеченных символов. Сказать о влагалище, что оно "п-да" или "голубой цветок", - это значит с самого начала стилистически убить эротику влагалища, переведя его в ряд сниженных или возвышенных абстракций. Мат еще больше убивает чувственность, чем язык цветов, звезд и прочих выспренних иносказаний.Самым чувственным из всех обозначений влагалища мне представляется слово "влагалище" - оно содержит в себе живой, чувственный корень, оно напоминает о влагании, о вложении, об упругом проникновении и наполнении его мужской плотью. Двузначность корня "влаг" создает дополнительное чувственное напряжение, передавая "влажность" того, куда "влагает" себя мужчина. Причем корень "влаг" сочетается с суффиксальным наращением "ищ", передающим некое эластичное растягивание, дление пространственного тела, его долгое простирание, вместительность, распростертость, как и в других словах с тем же наращением, - прибежище, хранилище, корневище, лежбище, пастбище, сокровище, зимовище, стойбище, игралище, чувствилище, вместилище, урочище, чистилище.

3.

Из всех телесных опытов любовный больше всего ускользает от памяти, мгновенно расплывается и пропадает, как сновидение. К фрейдову открытию, что сексуальность составляет содержание большинства сновидений, можно было бы добавить, что сновидение составляет форму сексуального опыта, который протекает как бы в беспамятстве: и насколько подробны и достоверны все ощущения "во время", настолько они бесследно стираются в момент окончания, "пробуждения". Возможно, любовный опыт в этом отношении сродни не только сновидению, но и пребыванию младенца в утробе матери, о котором не сохраняется никаких воспоминаний. Есть поверье, что в миг появления на свет ангел изглаживает из памяти младенца, кто он и откуда пришел. Быть может, в отношении сексуальных воспоминаний та же роль доверена какому-то демону.Во всяком случае, ни в одной книге "про это", даже самой подробной и посвященной этому "самому", я не встречал описаний того, что переживается во время телесной любви - ни у Фрейда, ни у Овидия, ни у Бунина, ни у Мопассана, ни у Бокаччо, ни у Апулея, ни в "Тысячи и одной ночи", ни в "Кама-сутре" или "Цветке персика", ни в китайских романах, ни у маркиза де Сада, ни у Генри Миллера, ни тем более в научной литературе или в порнографических сочинениях. Перед читателем могут обнажаться самые сокровенные детали, половые органы и акты проникновения, но что при этом происходит в непосредственном телесном опыте, как переживается любовное наслаждение в чередовании прикосновений, давлений, прилеганий, сжатий - это как бы находится по ту сторону словесности. В описаниях присутствует тело, но не плоть. Плоть - это сокровенная, "исподняя" сторона тела, органом восприятия которой может быть только другая плоть. До плотского литература не доходит, ограничиваясь телесным.

Дело в том, что все эти повествования описывают наблюдаемую сторону любви, то, что происходит в свете дня или то, что рисует воображение даже в непроглядной тьме. Но любовное переживание нельзя нарисовать, вобрать в зону зрительных впечатлений. Наслаждение есть прежде всего осязательный опыт, а для передачи этого рода ощущений наш язык менее всего приспособлен. Слова, вообще способы языковой артикуляции, поставляют нам прежде всего мир объектных, зрительных впечатлений, затем - слуховых, тоже предполагающих дистанцию, и лишь в последнюю очередь - ощущения осязания, которые непосредственно сливаются с осязаемым объектом..

Вопреки тем советам, которые дают учебники изощренной любви, свет дня, нагота, зеркала, возможность любоваться сплетающимися телами во множестве отражений и проекций, в такой же степени быстро возбуждают влечение, как и притупляют его. Супругам, которые хотят испытывать остроту наслаждения на протяжении долгой жизни, можно было бы посоветовать почаще гасить свет и закрывать глаза, то есть погружаться в ту область тактильных, слепых ощущений, где наслаждение находится у самого своего истока. Не в этом ли одно из значений мифа об Амуре и Психее?"...Как я тебя уже не раз предупреждал, увидевши /меня/, не увидишь больше". (2) Взгляд разлучает супругов, которые до того уже много раз соединялись под покровом темноты.

Пожалуй, единственный писатель, у которого можно найти описание опыта любви с "закрытыми глазами" - это Дэвид Г.Лоуренс, и то в тех сценах, когда он пытается передать ощущения женщины, как например, в романе "Любовник леди Чаттерли". Но то ли потому, что эти описания все-таки принадлежат мужчине, то ли потому, что язык вообще беден осязательными терминами, Лоуренс то и дело сбивается на цветистый язык метафор. "...Во чреве одна за другой покатились огненные волны. Нежные и легкие, ослепительно сверкающие; они не жгли, а плавили внутри - ни с чем не сравнимое ощущение. И еще: будто звенят-звенят колокольчики, все тоньше, все нежнее - так что вынести невмоготу. /.../ Конни снова почувствовала в себе его плоть. Словно внутри постепенно распускается прекрасный цветок, - наливается силой и растет в глубь ее чрева..." (3) Хотя Лоренс и замечает, что это - "ни с чем не сравнимое ощущение", он именно и занят поиском сравнений: "огненные волны", "звенящие колокольчики", "прекрасный цветок". Тем самым автор опять-таки отвлекается от феномена наслаждения, от глубины телесного переживания, - уходит если не к зрительному плану, то к плану условных подобий, и опыт любви остается опять-таки невысказанным в своей непосредственной чувственности.

4.

Русская философия, быть может, оттого так долго не начинала говорить на своем языке, что избегала говорить о плотском, о соитии в их непосредственной осязаемости. Русский язык осязающ и именно в этом может выразить свою самобытность и силу. Русский язык, своими длинными, как бы осязаемо продлеваемыми словами, превосходно передает протяженность осязаемых вещей и чувственную развернутость и непосредственность самого осязания. Это язык касаний, прилеганий, оглаживаний. Немецкий язык, как он выражен философски Хайдеггером, более описывает бытие как пространственное (т.е. пустотное) развертывание, свертывание, приближение, открытость, нахождение, присутствие, удаленность - схематизм пространственных отношений. Русский язык, в сравнении с немецким, более тягуч, прилипчив, осязателен к материальной поверхности вещей, не к пространству, а к его заполненности, оглаживаемости, клейкости, шероховатости, тягучести. Русским языком хорошо можно описывать тину, тягучесть, вязкость, болотистость, трясину, упругость, всасываемость, втягиваемость, затянутость, липкость, приставучесть, зыбление - всю ту консистенцию влажной земли, которая столь сходна с консистенцией тела в его любовной истоме, неге, дрожании, расплавленности, текучести, облегании другого тела.

5.

В том, что мы любим и ласкаем, следует различать тело и плоть. Тело имеет форму, не только осязаемую, но и видимую: части тела, органы, размер, цвет, фигура. Плоть состоит из влажностей, гладкостей, теплот, изгибов - всего, что мы воспринимаем как осязающее и ласкающее нас. Мы знаем тело, мы видели его при свете дня - но мы еще не узнали его как плоть. Это плотское знание творится в темноте, оно состоит из ощущений вкуса, запаха, осязания. Разница между телом и плотью - примерно такая же, как между фабулой и сюжетом. Фабула - это то, о чем рассказывает повествование, последовательность изображаемых событий. Сюжет - это связь тех же событий внутри самого повествования, все те бесчисленные перестановки, смещения, которые вносит в события способ их рассказывания. Тело - это фабула осязания, а плоть - это его сюжет, то есть претворение осязаемого тела в то, что само осязает нас, под чьим действием мы находимся, в ту последовательность событий - соприкосновений, прилеганий, сближений, перемещений - которая образует сюжет наслаждения. Знание о теле - совсем не то, что плотское знание, то есть знание тела таким, каким оно вбирает, охватывает нас.Одна из трудностей любви - это зависание в пространстве между телом и плотью, неспособность претворить одно в другое. Невозможность осязать созерцаемое или зримо воплотить осязаемое - как на картине Магрита "Попытка (и пытка) невозможного". Между зрением и осязанием всегда остается какой-то зазор - как между желанием и наслаждением. Мы привыкли видеть перед собой тело, в его законченности, представимости, в его соблазнительной позе, - и желать его; но порой оно перестает привлекать нас, когда становится плотью. Эта плоть душит, стесняет, становится адом - такова неспособность превратить желание тела в наслаждение плотью. Плоть, в отличие от тела, бесконечна и не овнешняема, она не имеет внешности, поскольку воспринимается только как совокупность прилеганий к собственному телу, как его неотъемлемая, непрерывная, нескончаемая среда. Даже когда плоть не прикасается ко мне, она воспринимается как горячая, влажная, дышащая, пахнущая. Плоть - это бесконечно плетущаяся вязь осязательного рассказа о теле. Плоть - это явление безграничного в ограниченности тела, это как бы пространственный аналог той остановки времени, той бесконечности повтора, которая происходит в соитии. Слово "тело" имеет множественное число, тогда как "плоть" остается всегда в единственном числе, как то бесконечное, немножимое, что в другом теле осязает и лепит мое тело. И моя плоть - это то, что отзывается на плотское в другом, что льнет и липнет к другой плоти. Тела сродняются, слепляются через плоть. В Библии слово "плоть" впервые употребляется в первой главе книги Бытия - именно в связи с отношением мужа и жены, Адама и Евы. Жена - "плоть от плоти" мужа; и муж должен прилепиться к жене своей, и будут двое "одна плоть" (Бытие, 1:23-24). Плоть понимается как трансцендентная телу, та первоначальная глина, тесто, вещество существования, из которого вылепляются обособленные тела и которым они слепляются. (4) Переплавка телесного в плотское, способное слепляться с плотью другого, и происходит в супружестве.

1Виктор Шкловский. Искусство, как прием. В его кн. О теории прозы. М., изд. "Федерация", 1929, с. 13, 14, 18.

2 Апулей, Метаморфозы, или Золотой осел, цит. по изданию Библиотека всемирной литературы, М., "Художественная литература", 1969, с. 420.

3 Цит. по изд. Миллер Г. Тропик Рака, Лоуренс Д.Г., Любовник леди Чаттерли, пер. И Багрова, М.Литвиновой, Красноярск, "Гротеск", 1993, сс.390, 391.

Кстати, нельзя не обратить внимание на перекличку лоренсовских образов с гоголевскими, в сцене сладострастной скачки панночки и Хомы в "Вии". Лоренс: "...Будто звенят-звенят колокольчики, все тоньше, все нежнее - так что вынести невмоготу". Гоголь: "Но там что? Ветер или музыка: звенит, звенит, и вьется, и подступает, и вонзается в душу какою-то нестерпимою трелью... Он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели" И далее, вопли ведьмы, которую удалось оседлать Хоме, "едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему в душу..." ...Он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение".

4Такое соотношение между понятиями "тела" и "плоти" находит поддержку в феноменологическом анализе: "...Плоть, можно сказать, это состояние тела, но не тело в своей анатомической и перцептивной ограниченности; тело трансгрессивное, т.е. переходящее свой предел его утверждением, и есть то, что я бы назвал плотью". Валерий Подорога, Феноменология тела, М., Ад Маргинем, 1995, с.128.

Гуманитарные журналы Интелнета

Указатель русских страниц ИНТЕЛНЕТА

Виртуальная библиотека Михаила Эпштейна